●ヤナギムシガレイの生態や特徴

◆ヤナギムシガレイとは

分類: 魚類 - 条鰭綱 - カレイ目 - カレイ科 - カレイ亜科 - ヤナギムシガレイ属(日本海洋データセンターより)

学名:Tanakius kitaharae (Jordan & Starks, 1904)

和名:ヤナギムシガレイ/柳虫鰈

英名:Willowy flounder

別名:ササガレイ/笹がれい、ヤナギガレイ/柳がれい

ヤナギムシガレイはカレイの中でも比較的よく目にするものの一つで、鮮魚よりも一夜干しなどの干物に加工された状態で多く市場に流通している。

名称は学名のヤナギムシガレイだが、北陸から関西方面では「ササガレイ/笹がれい」という方が多く使われている。一方、新潟から東北、三陸方面など東日本では「ヤナギガレイ/柳がれい」と呼ばれることが多い。

カレイの中でも味の良さで定評があり「カレイの女王」とも言われ干物であっても高価。中でも冬に獲れる大きいものは鮮魚も非常に高価で気軽には買えない。

◆ヤナギムシガレイの生態

ヤナギムシガレイは北海道南部以南の太平洋沿岸及び日本海沿岸、更に東シナ海や渤海に分布し、水深100~200mの砂や泥の海底に生息する。日中は泥に体を潜らせて身を潜め、夜間に海底近くをゆっくりと泳ぎながらヨコエビなどの小型の甲殻類や多毛類を捕食している。

「日本産魚類検索全種の同定第三版」によると日本近海での分布は北海道積丹半島〜九州北西岸の日本海沿岸、北海道噴火湾〜千葉県銚子の太平洋沿岸、相模湾、遠州灘、三重県尾鷲、土佐湾、豊後水道とされ、海外では渤海湾南部、黄海、東シナ海北東部、済州島となっている。

産卵期は生息海域によって多少ずれがあり、概ね1月から3月頃にかけてがピークとなるが、福島県沿岸では1月から6月にかけて見られる。いずれも繁殖期は生息域内の比較的浅い沿岸に寄り、産卵を終えた春以降はまた深場に戻ると考えられている。

◆ヤナギムシガレイの特徴

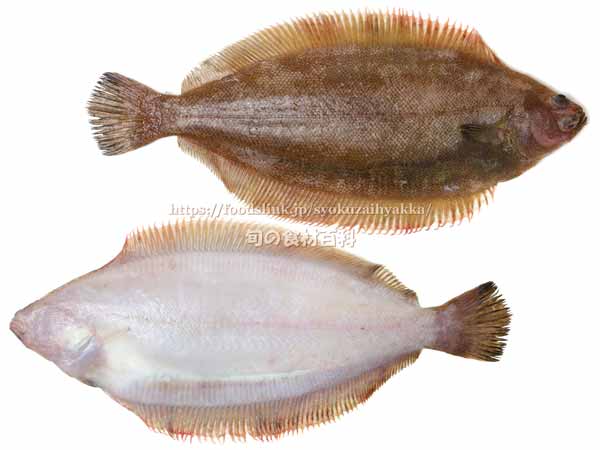

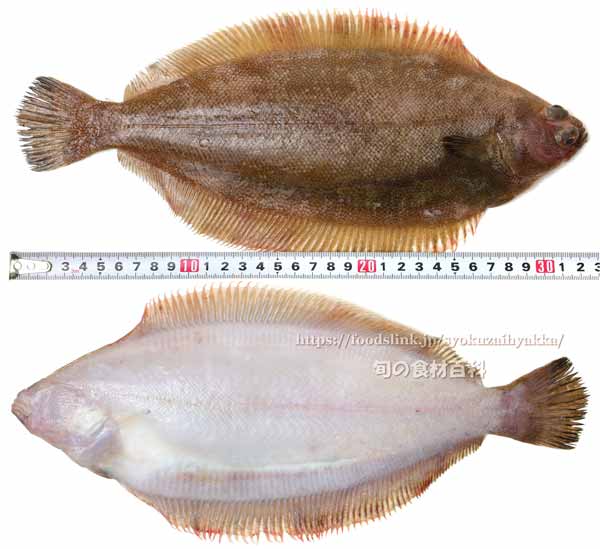

ヤナギムシガレイは大きいものでも体長35cmまでで、オスよりもメスの方が大きく、オスは20~25cm止まりとなっている。寿命もオスが5~6年とされるのに対し、メスは10年を超えるものもまれにみられるようだ。

体は薄く、また比較的スリムな形をしている。カレイらしく右側に両目があり、有眼側は黄褐色で、腹側は薄いピンクがかった白。ウロコは細かくはがれやすい。

近縁種のヒレグロと見分けるポイントは4つ。

1.ヒレグロは背ビレ及び臀ビレが黒く、ヤナギムシガレイは黒くない。

2.無眼側の頭部がヤナギムシガレイは平らなのに対し、ヒレグロは粘液腔のくぼみがいくつかあるために凸凹している。

3.ヤナギムシガレイは眼上に鱗があるのに対し、ヒレグロにはない。

4.ヤナギムシガレイは背ビレ及び臀ビレの後方8~9軟条の先端が分枝しているのに対し、ヒレグロは分枝しない。

●ヤナギムシガレイの主な産地と旬

◆主な産地

ヤナギムシガレイの主な産地は山陰から北陸にかけての日本海沿岸と、茨城県沖から三陸にかけての太平洋大陸棚で、島根県や鳥取県、福井県、茨城県などが産地として知られ、福井県産のものは「若狭がれい」としてブランド化されている。また、干物の「笹がれい」と言えば島根県産が良く知られている。

◆ヤナギムシガレイの漁獲時期と旬

ヤナギムシガレイは底引き網漁で漁獲されるので、漁期は夏以外となる。漁獲最盛期は秋から春先にかけてで、旬は腹に卵を持つ10月頃から1月頃にかけてとなる。ただし、三陸沖などは産卵期が少しずれることから5月頃までとなるようだ。

| 旬のカレンダー | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ヤナギムシガレイ |

当サイトの画像一覧ページにある画像に関しまして、透かしロゴなしの元サイズ画像をご利用になりたい場合はダウンロードサイトからご購入頂けます。そちらに無いものでも各画像一覧からご希望の画像をクリックした際に表示される拡大画像のURLをお問い合わせフォームからお知らせ頂ければアップロードいたします。また、点数が多い場合は別途ご相談にも対応いたします。企業様の場合は請求書・振込払いも可能です。