ー 目 次 ー

- モロヘイヤの概要や特徴

- モロヘイヤとは

- モロヘイヤの特徴

-

モロヘイヤの主な産地と旬

- 主な産地と生産量

- モロヘイヤの収穫時期と旬

- モロヘイヤを選ぶ時のポイント

- モロヘイヤの美味しい食べ方と料理

- モロヘイヤに含まれる主な有効成分とその働き

- 日本食品標準成分表2020年版(八訂)でみるモロヘイヤの栄養成分量

- モロヘイヤの写真ギャラリー

●モロヘイヤの概要と特徴

◆モロヘイヤとは

分類: アオイ目 > アオイ科 > Grewioideae亜科 > ツナソ属(以前はシナノキ科ツナソ属)

学名:Corchorus olitorius L. (1753)

英名:nalta jute、Jew's mallow

和名:シマツナソ

別名:ナガミツナソ、タイワンツナソ、モロヘイヤ

モロヘイヤは別名をナガミツナソやタイワンツナソと呼ばれる1年草で、シナノキ科ツナソ属に分類されていましたが、ツナソ属は近年のDNAの解析によりアオイ科に改編されました。

インドまたはエジプトから地中海沿岸部が原産と言われ、現在もエジプトを中心とした熱帯地域に多くみられます。

1980年代に故 飯森嘉助氏らが「全国モロヘイヤ普及協会」を設立し、栽培方法から料理に至るまで指導や紹介に尽力され、現在では一般のスーパーでツルムラサキなどと同じように普通に並べて売られるようにまでなりました。

特に機能性が非常に高く、しかも青菜類が乏しい夏場に収穫できると言うこともあって一気に広まったようです。

「モロヘイヤ」という呼び名は、国内で流通させるに当たり、飯森嘉助氏らが色々と検討された末、エジプトで呼ばれている発音を元に決められたそうです。そのエジプトでの呼び名となっている「モロヘイヤ」にはアラビア語の「王家の野菜」という意味があるそうです。由来には、古代エジプトにおいて、重い病の王様がモロヘイヤのスープを飲んで治ったからという説や、王族以外には食べる事が禁じられていた野菜であったなどと言う説があるそうです。

モロヘイヤがこれまで普及するに至った経緯や苦労などが飯森嘉助氏のホームページ「モロヘイヤ事始」(現在はアーカイブ)に詳しく掲載されています。

◆モロヘイヤの特徴

モロヘイヤは若い葉や茎を食用とします。葉の形は一般的な木の葉型ですが、付け根の両側に赤く細いひげが一本ずつ伸びていて、これで他の草木と見分けることができます。

さっと下茹でして食べるのですが、加熱するとオクラと同じようなぬめりがでてきます。更に細かく包丁で叩くとどろどろのトロロ状になります。

青臭みやクセはあまりなく、非常に栄養成分を沢山含んだ野菜として知られ、ネバネバ系が好きな人にはとてもありがたい野菜と言えます。栄養成分や機能性に関してはこちら →

ただ、熟した実には有害な成分が含まれてしまうため食べることは出来ません。とは言っても、普通に販売されている葉茎には有毒な成分は含まれていないので安心して食べて良いと国の機関でも告知されています。

●モロヘイヤの主な産地と旬

◆全国のモロヘイヤ生産量

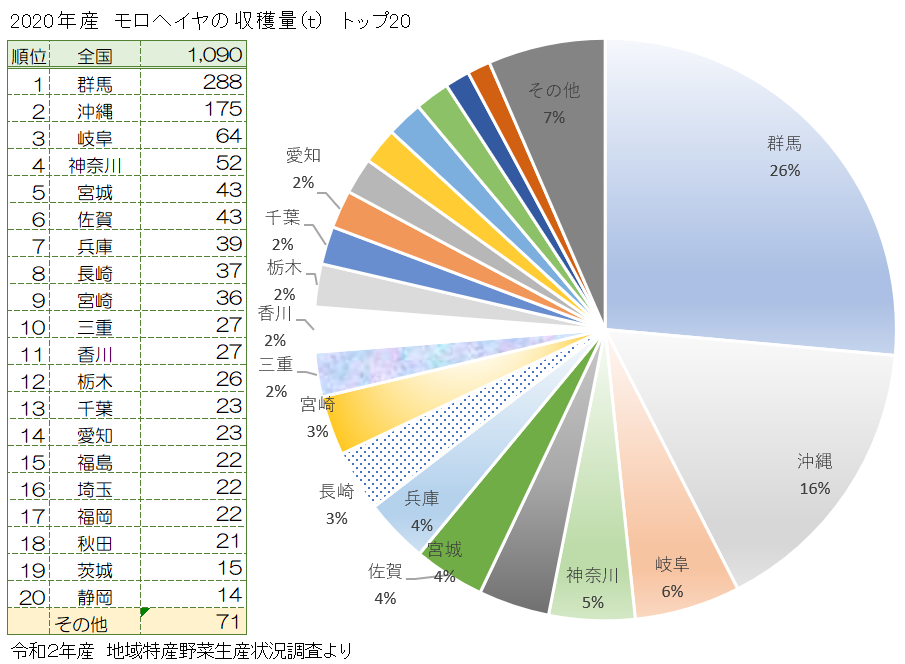

農林水産省がまとめた令和2年産地域特産野菜生産状況調査を見ると、モロヘイヤは全国で1090トン作られており、最も多く作っているのは群馬県でした。次いで沖縄となっています。

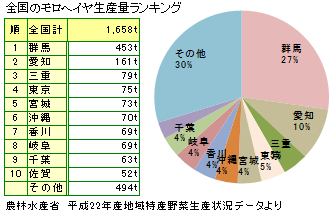

2010(平成22)年産の記録では全国で1658トンだったので、この10年間で3割強減ってしまったことになります。

モロヘイヤは家庭菜園でも気軽に栽培ができ、雑草のごとく繁殖し、摘芯せずに放っておくと2m近くにまで育つようです。

◆モロヘイヤの旬

モロヘイヤは暑い地域が原産の草木なので、国内では夏が成長期で収穫時期にあたります。食べ頃の旬は、一般的にホウレンソウやコマツナなどの青菜類が不足しがちな6月頃から9月頃までとなります。

| 品種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| モロヘイヤ |

< 出 典 >

※1 「野菜もの知り百科 モロヘイヤ(アオイ科ツナソ属)」JAコラム 2020年08月26日 北越後農業協同組合