ー 目 次 ー

■食材としてのウニ(海胆/海栗/雲丹/うに)

●ウニとは

分類:動物界 > 棘皮動物門 > ウニ/海胆綱 > Euechinoidea亜綱 > Carinacea下綱 > Echinacea上目 > Camarodonta目 > Echinidea下目 (日本海洋データセンターより)

和名:うに/雲丹/海栗/海胆

英名:Sea Urchin 仏名:oursin

ウニとは棘皮動物門ウニ綱に属する生き物の総称で、食用となるのは主にホンウニ亜目の「ムラサキウニ」や「バフンウニ」、「キタムラサキウニ」、「エゾバフンウニ」などです。こうしたウニはやや扁平な丸い形をした硬い甲羅に棘が沢山付いています。でも、食用にはなりませんが、「タコノマクラ」など、表面に棘が無い種類もあります。

●食べるのはウニの生殖巣(卵巣と精巣)

生きたウニは感じで表すと「海胆」または「海栗」となります。「海胆」は海で獲れるウニの中のオレンジ色をした「肝」を食べると言う意味ではないかと思われます。また、「海栗」は外見が毬栗(いがぐり)の様に見えるからでしょう。しかし、「雲丹」という字もよく目にします。これは生きた生のウニを指すのではなく、塩漬けにされたり、ペーストにされるなど、ウニの食用部分(生殖巣)を加工したものを指す時に使われます。このウニを塩漬けにされた雲丹は日本の三大珍味の一つとして知られています。

このウニの食用部分はウニの生殖巣で、雄の精巣と雌の卵巣部分にあたります。ぱっと見た感じでは生きたウニ自体もそうですが、取り出した精巣も卵巣も同じ様に見えるので見分けがつきにくいです。

●食用になるのは主にムラサキウニとバフンウニ

日本の沿岸には100種類以上ものウニがいると言われていますが、食用になるのはある程度の大きさと体高があり、中の生殖巣が十分に発達して食べられる種類となります。現在市場に出回っているもののほとんどはムラサキウニとキタムラサキウニ、それにバフンウニとエゾバフンウニです。そのほかにもアカウニやサンショウウニ、ツガルウニ、シラヒゲウニなどもたまに見かけますがその数は極僅かです。

■ウニの主な産地

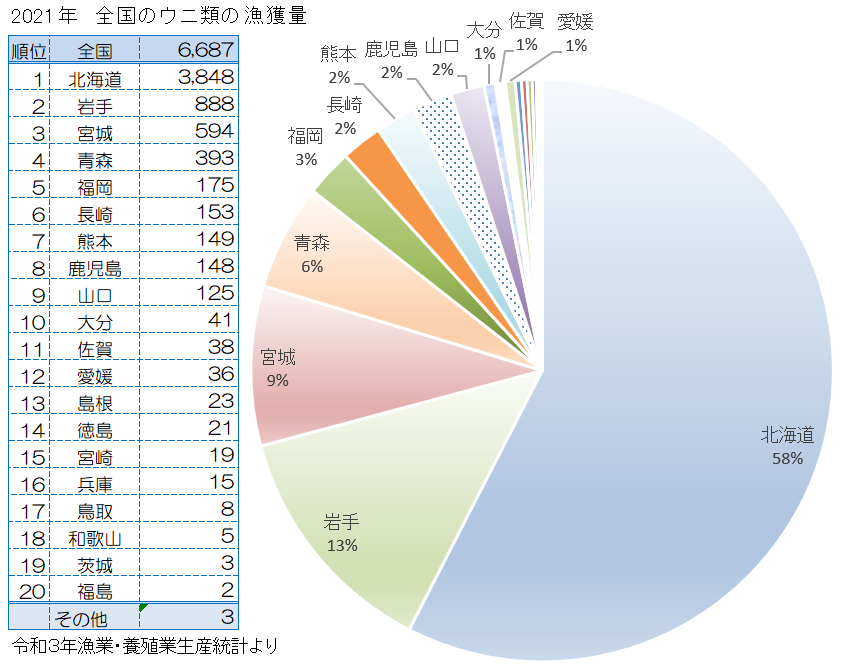

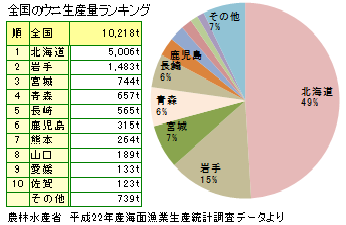

●全国のウニの漁獲量ランキング

ウニは全国の海岸で獲れますが、市場に出回っているウニの主な産地は北海道や東北が中心となっています。

農林水産省がまとめている生産統計を見ると2021年産では全国で6,687トンの漁獲があり、そのうちの約58%を北海道が占めています。さらに岩手県、宮城県、青森県と続いており、この上位4道県北海道から東北地方で全国の86%を獲っていることになります。

これより11年前の2010年(東日本大震災の前年)産で見ると。全国で10,218トンとなっており、全国的にウニの漁獲量は大きく減少しています。

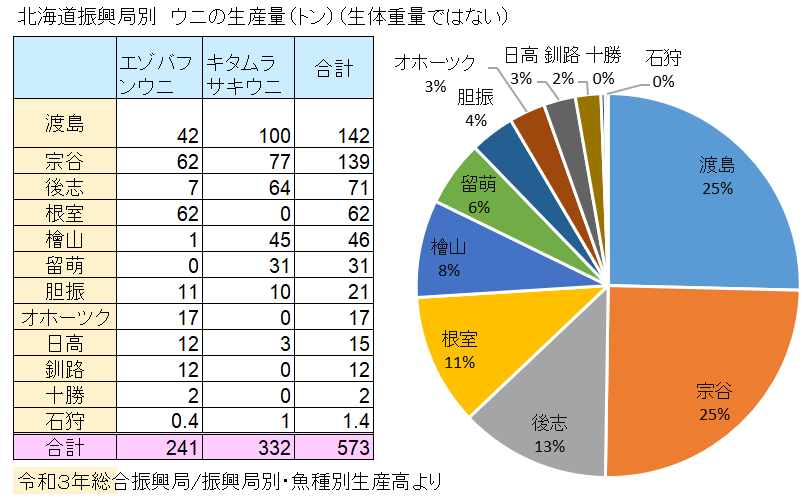

●北海道におけるウニの生産割合

国内のウニの半分(現在ではそれ以上)を産する北海道は周囲を海に囲まれており、いくつかの漁獲域に分かれています。それぞれの海域での漁獲量をみてみましょう

主な産地は宗谷地区で、次いで渡島、根室と続きます。

●ウニ(海胆/海栗/うに)が美味しい旬は

ウニは日本各地の沿岸で獲れ、北海道だけでも一年を通してどこかで漁が行われ水揚げがあり、通年市場に出回っています。

ウニは産卵期を控えた頃が最も実入りがよく美味しくなるのですが、産卵期は海域や種類によっても多少違いがあるものの、おおむね8月中頃から10月にかけてとされています。なので、ウニが美味しい旬の時期はその前の6月頃から8月頃までの夏と言えます。

ただし、北海道の釧路など、地域によっては漁期が冬だったりするので、一概に夏が旬とは言い切れません。

| 地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北海道の日本海側 | ||||||||||||

| 北海道室蘭~噴火湾 | ||||||||||||

| 北海道釧路 | ||||||||||||

| オホーツク | ||||||||||||

| 東北三陸地方 |

当サイトの画像一覧ページにある画像に関しまして、透かしロゴなしの元サイズ画像をご利用になりたい場合はダウンロードサイトからご購入頂けます。そちらに無いものでも各画像一覧からご希望の画像をクリックした際に表示される拡大画像のURLをお問い合わせフォームからお知らせ頂ければアップロードいたします。また、点数が多い場合は別途ご相談にも対応いたします。企業様の場合は請求書・振込払いも可能です。