スズキは大きくなるにつれヒカリゴ、コッパ、セイゴ、フッコまたはハネ、そしてスズキと、その名称が変わる成長魚です。ここでは夏に美味しい魚のスズキについて特徴から旬の時期、食べ方やさばき方、栄養価まで色々と紹介しています。

ー 目 次 ー

●スズキの生態や特徴

◆スズキとは

分類:魚類 - 条鰭綱 - スズキ目 - スズキ亜目 - スズキ科 - スズキ属(Lateolabrax)(BISMaLより)

学名:Lateolabrax japonicus (Cuvier, 1828)

英名:Japanese seabass、Japanese sea perch

仏名:Bar du Japon

中国名:花鲈、花鱸

別名:マルスズキ、シーバス

スズキは魚類の中でも大きなグループであるスズキ目に名を冠し、この中のスズキ科スズキ属の一種となっています。

スズキ属にはここで紹介するスズキ以外にもヒラスズキやタイリクスズキの2種がいる他、分類上は別の科として扱われていますがヨーロッパにもスズキとそっくりのヨーロピアンシーバスなどがいます。

学名の属名部”Lateolabrax”はアカメ属を表す”Lates”と『ガツガツしている海の魚』を意味する”labrax”からなり、種名部の”japonicus”は『日本の』という意味です。

スズキは釣りの対象魚としても人気があり、湖沼で釣るバスに対し、海にいることからシーバスと呼ばれています。「スズキのエラ洗い」と言われるのは、スズキは針にかかった時に、エラブタを大きく開きながら暴れ、釣り糸を切ってしまう様子を表しています。

◆スズキの生態

スズキは北海道南部から九州までの沿岸から朝鮮半島から沿海州にかけて分布し、海だけでなく、暖かい季節には河川を遡上するものもいることでも知られています。

大きいものだと1m近くにもなると言われるスズキの寿命は10年程で、産卵期は秋から冬にかけてで、昼間よりも夜の方が活発に活動します。幼魚のうちは小さな甲殻類などを主に捕食し、大きくなると小魚も捕食するようになります。

「日本産魚類検索全種の同定第三版」によると、スズキは岩礁域から内湾に生息し、若魚は汽水域から淡水域にも侵入するとあります。日本近海での分布は北海道全沿岸、青森県〜九州西岸の日本海・東シナ海沿岸、青森県〜日向灘の太平洋沿岸、瀬戸内海となっており、海外では朝鮮半島南岸・西岸南部にもぶんぷしているとあります。

◆スズキは出世魚

スズキはブリなどと同じように成長と共に呼び名が変わる出世魚です。5cm前後の「ヒカリゴ」や10cm前後で「コッパ」、1年~2年魚で25cm前後になったものは「セイゴ(写真)」。2~3年物で、30~40cm位のものは「フッコ」または「ハネ」と呼ばれ、そして4年物以上で体長が60cmを超えるようなものを「スズキ」と呼びます。また、地方によっても呼ばれ方が若干違うようです。

◆スズキの特徴

スズキは標準体長80cmほどで、大きいものになると1mにも達します。体形はややスリムで尾柄は細長く、頭部は割と大きい。小魚を捕食しますが目立った鋭い歯はありません。

顎が大きく受け口で、エラ蓋の後方に鋭いトゲがあり、釣り人はこれで指を切られることも多いようです。

背鰭棘条は12~15、軟条は12~14本で、背ビレや腹ビレ、臀(しり)ビレの棘条(きょくじょう)は非常に鋭く硬い。

背は黒っぽく、体側から腹にかけて銀色に光っています。セイゴと呼ばれる小さいものには、側線から上に黒く小さな斑点が付いているものもいますが、大きく成長するとともに消えていきます。写真はいずれもスズキですが、下の個体は全体に色が白っぽい。

●スズキの主な産地と旬

◆主な産地と生産量

スズキは全国的に生息しており、大きな河川が流れ込む内湾やその沿岸部の磯などで獲れます。中でも島根県宍道湖は有名で、産卵のために海からやって来る腹太スズキは『宍道湖七珍』のひとつにもなっており、「スズキの奉書焼き」はこの地方の名物料理になっています。

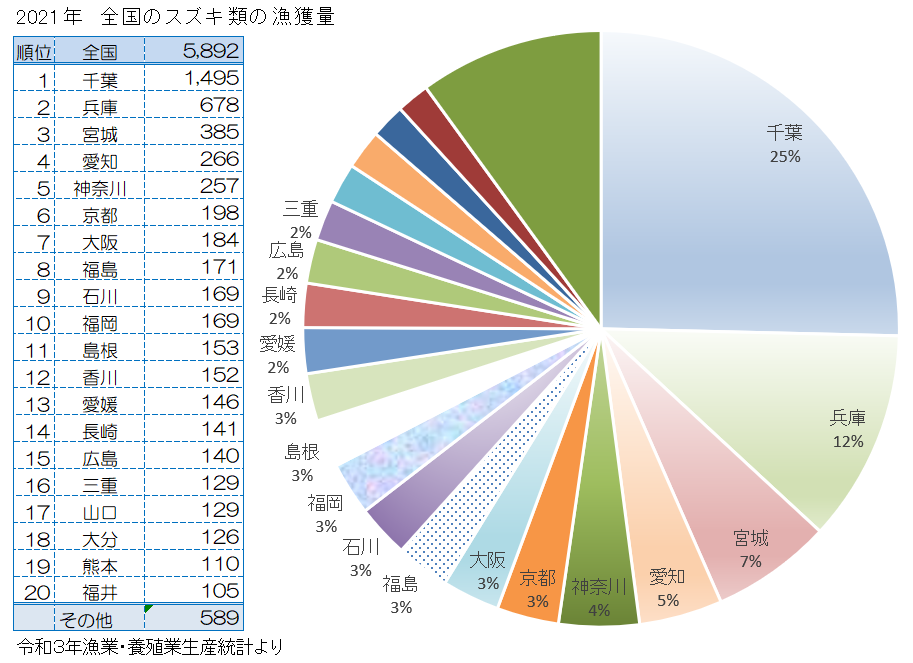

2021(令和3)年産の漁獲量で見ると、最も多かったのは千葉県で、全国の約4分の一を締めています。次いで兵庫県、宮城県、愛知県、神奈川県と続きます。

◆スズキの漁獲時期と旬

スズキは定置網などでも漁獲されるので、年間を通じて水揚げはあります。ただ、産卵後の春は身が痩せ美味しいとはいえず、脂がのる梅雨時期から夏にかけてが旬となります。

ただ、秋から初冬にかけて産卵のために海からやって来る腹太スズキも子持ちで脂が乗っていて美味しいとされています。

| 旬のカレンダー | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| スズキ |

< 出 典 >

※「日本産魚類全種の学名」中坊徹次・平嶋義宏著 東海大出版部 p.151

※「日本産魚類検索全種の同定第三版」中坊徹次編 東海大出版会 p.748

※「食材魚貝大百科②」平凡社 p.130-131

※「旬の食材- 夏の食材」 -講談社 p.44

※Lateolabrax japonicus FishBase

当サイトの画像一覧ページにある画像に関しまして、透かしロゴなしの元サイズ画像をご利用になりたい場合はダウンロードサイトからご購入頂けます。そちらに無いものでも各画像一覧からご希望の画像をクリックした際に表示される拡大画像のURLをお問い合わせフォームからお知らせ頂ければアップロードいたします。また、点数が多い場合は別途ご相談にも対応いたします。企業様の場合は請求書・振込払いも可能です。